Le Rayon vert: when tomorrow comes how different it's going to be?

Ada film yang waktu kamu pertama nonton, berasa cuma dibikin bingung mikirin sebenernya yang mau disampaikan di sini apa? Kemudian besoknya, minggu depannya, bulan selanjutnya, kamu jadi nggak bisa berhenti mikirin film itu dan setiap bagian-bagian kecil tubuhnya jadi semakin jelas di kepalamu. Film itu, buat saya, salah satunya adalah Le Rayon vert (1986, dir. Eric Rohmer).

|

Sedikit disclaimer, saya pertama kenal Rohmer akhir tahun lalu, sewaktu saya sedang mengalienasi diri dan sibuk berselancar di tumblr dengan harapan rasa bosan bakal hilang. Saat nggak sengaja lihat potongan gambar yang diambil dari film Quatre aventures de Reinette et Mirabelle (1987), saya langsung jatuh cinta dan terbit pikiran bahwa perkenalan dengan Rohmer bakal jadi hal paling menyenangkan di akhir tahun saya. Luckily, i wasn’t wrong at all!

Kadang

saya nggak kebayang gimana reaksi Rohmer kalau saya kasih tau: Monsieur, saya ketemu film Anda dari situs internet yang dipenuhi

Gen Z ketika saya sedang merasa membenci semua orang. Mengingat Rohmer yang

sebegitu mengindahkan pengalaman menonton film-filmnya (dia pernah bilang

filmnya lebih cocok diputar di teater kecil di mana penontonnya duduk berjauhan),

saya pikir setidaknya Rohmer nggak akan tersinggung kalau tahu saya beberapa

kali senyum-senyum di kamar tidur sembari menonton ulang setiap obrolan Gaspard

dan Margo di Conte d’ete (1996).

Hal lain yang saya cukup yakini,

Rohmer akan menghargai setiap opini dan interpretasi berbeda yang diambil penonton

filmnya. Mengutip dari buku kumpulan interview

Rohmer yang dikurasi oleh Fiona Handyside: “It is better if the spectator

feels he is experiencing a completely personal reaction to it. Each reaction

should be unique, individual, and different.” Saya rasa, entah saya melabeli film

Rohmer filosofis atau utopis atau gemes

banget ini romcom or more like Rohm-com amirite, mereka tetap personal

untuk saya sehingga semuanya valid-valid saja.

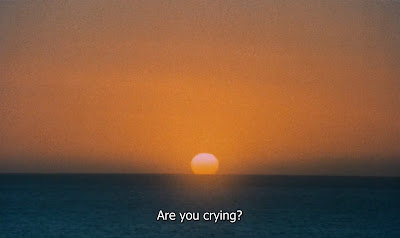

Ada satu adegan dalam Le Rayon

vert yang masih sering saya pikirkan sampai sekarang—tentu saja, di samping

matahari terbenam di endingnya yang

cantik itu—yakni sewaktu Delphine, karakter utamanya, menangis sendirian

setelah dia berdebat singkat dan diomelin

temen-temennya. Dalam satu bagian kecil itu aja banyak banget yang bisa

saya jadikan bahan kontemplasi, mulai dari dialog-dialog improvisasi aktornya

seputar rasa kesepian dan kamu harus

begini, harus begitu, sampai ke momen-momen awkward ketika isak tangis Delphine bisa terdengar cukup jelas dari

meja tempat teman-temannya duduk.

Le Rayon vert—atau judul bahasa Inggrisnya, The Green Ray—bercerita tentang suatu musim panas yang dilalui seorang perempuan muda bernama Delphine. Di atas kertas, keseluruhan plot film ini terkesan sangat simpel dan agak datar, 90 menit lamanya kita cuma terjebak bersama Delphine yang nasibnya terombang-ambing. Dari Paris ke Cherbourg, balik ke Paris, lalu ke Pegunungan Alpen, dan nggak lama udah turun lagi ke pesisir kota Biarritz.

Seperti halnya adegan yang saya sebut tadi, seisi film ini penuh ketidakjelasan, kebingungan, dan rasa tersesat meskipun kita udah nanya arah pada nyaris semua orang yang kita temui di jalan. Agak ganjil rasanya, padahal kita menemani Delphine pergi ke mana-mana, ke taman dan jalanan kota, ke lereng gunung, hutan, dan tebing yang dihantam ombak; kita pergi ke banyak tempat sekaligus terjebak di satu tempat yang sama.

Delphine sendiri seringkali melalui hari-harinya sendirian. Dia punya teman, tapi semuanya punya destinasi masing-masing musim panas itu. Udah 2 tahun sejak dia putus sama mantan pacarnya dan sekarang terlalu takut untuk membuka diri ke orang baru. Dia punya keluarga yang baik-baik aja, tapi nggak pengin menghabiskan liburan di Irlandia sama mereka. Kerjaannya juga biasa-biasa aja, cuma sekretaris kantor kecil di kota Paris. Kalau ngeliat sekilas dari penjelasan barusan, siapa pun bisa mikir kalau hidupnya Delphine nggak buruk-buruk amat, alhasil jadi mempertanyakan apa yang bikin dia begitu sedih dan sepi sampai sering nangis tiba-tiba kalau lagi sendiri.

Yang ingin saya bilang adalah, sejatinya semua orang berhak untuk bersedih dan merayakan kesedihan itu; bisa dengan pergi ke pantai sendirian, berjemur, berenang, pura-pura menikmati liburan lalu malamnya nangis di kamar penginapan.

Saya cukup kaget waktu baca kalau ternyata film ini unscripted alias pure improvisasi seluruh tim seiring berjalannya proses syuting. Fakta ini bikin saya semakin kagum dengan cara Rohmer meramu cerita simpel yang pelan-pelan menenggelamkan sekaligus bikin kamu mikir. Dibanding film Rohmer yang lain, Le Rayon vert memang yang paling terasa fleeting, ngawang, kayak hari-hari yang kita lalui tanpa tujuan.

“Have you seen the green ray? It helps you to know.” Demikian kata Delphine ke Jacques menuju akhir film. Lantas ketika Jacques balik nanya, apa sebetulnya yang bisa kita ketahui dari the green ray, Delphine kelihatan ragu-ragu dan katanya dia bakal kasih tau nanti; yang penting sekarang kita lihat dulu.

Mereka lihat garis hijau di ujung matahari terbenam, kemudian filmnya berakhir, sedangkan kita nggak dapet jawaban apa-apa lagi dari Delphine.

Saya mikir keras banget kenapa dia begitu terobsesi dengan green ray, yang dia sendiri baru pertama denger beberapa hari sebelumnya waktu nguping obrolan sekelompok lansia tentang bukunya Jules Verne dengan judul yang sama. Saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya Delphine cari dari green ray, apa yang pengin dia ketahui dan apa yang bakal dia dapat dari segaris cahaya hijau yang cuma muncul sepersekian detik di kaki langit?

Kemudian, saya sadar kalau pertanyaan itu seharusnya ditarik jauh ke belakang, ke kota Paris di bulan Juli yang ramai dan penuh kehidupan. Di sana, orang-orang tinggal, jatuh cinta, patah hati, kesepian; orang-orang termasuk Delphine terus mencari-cari sesuatu untuk terus melanjutkan hidup mereka. Orang-orang—kamu, saya, kita semua, selalu mencari-cari alasan kenapa kita masih aja bangun di pagi hari, pergi ke kampus atau tempat kerja yang diam-diam kita benci, menerima pesan dan telepon dan menyapa orang lain yang nggak pengin kita temui.

Hari-hari kayak gitu melelahkan banget, makanya Delphine jadi semangat menanti musim panas yang bakal dia habiskan bareng temennya di Yunani—sampai kemudian rencana itu dibatalin karena temennya mau pergi liburan bareng pacar barunya, alhasil Delphine jadi nggak punya tujuan. Tapi, apa menurutmu sedari awal pun Delphine memang punya tujuan?

Dia udah tersesat, sejak lama banget, sejak musim panas-musim panas sebelumnya, sejak dia pisah sama mantan pacarnya, sejak dia mulai menutup diri dan menjalani hidup yang—yah, pokoknya dijalani aja. Saya pikir, kadang keseharian yang membosankan beserta setumpuk kewajiban yang perlu kita selesaikan tuh pelan-pelan mengalihkan fokus kita dari rasa sepi dan tersesat. Kita terlalu sibuk kelarin tugas seabrek yang dikasih dosen, terlalu panik dikejar deadline, terlanjur tenggelam di hari-hari yang bagai nggak ada akhirnya sampai-sampai kita nggak sadar kalau kita mengubur suatu trauma, sebuah memori menyakitkan, maupun sebatas sepi yang menghantui pojok kamar kita.

Bagaimana kalau, selama ini, ternyata kita semua sama tersesatnya?

Bagaimana kalau ternyata saya dan kamu dan Delphine nggak ada bedanya? Kita sama-sama bangun pagi, minum kopi, merasa kosong, tanpa seorang pun tahu suka tiba-tiba nangis sendiri. Mungkin, letak kerennya Le Rayon vert adalah dia diracik sedemikian rupa supaya kita ikut merasakan tersesatnya si tokoh utama kemudian sadar kalau itu semua betulan ada di sekeliling kita.

Ada yang kesepian dan kesulitan memulai hubungan baru dengan orang lain, ada yang tersesat dan nggak tahu harus pergi ke mana, ada yang cuma ngikutin alur kehidupan aja dengan harapan di ujung sana bakal menemukan sesuatu; barangkali seseorang di stasiun, atau kota yang ramai di musim panas, atau garis cahaya hijau selepas matahari terbenam.

Kita terus mencari dan berjalan dan menunggu, karena ke mana pun kita menoleh semua orang juga melakukan hal yang sama. Semua orang kelihatan punya tujuan yang jelas dan langkah kaki yang mantap. Ada ketakutan seandainya kita berhenti lalu tertinggal jauh dari kerumunan orang-orang itu, makanya kita nggak berani mengambil jeda atau mempertanyakan sebenernya ke mana kita hendak pergi?

Setidaknya, di tengah arus kerumunan itu kita nggak tersesat seorang diri; sama halnya dengan Delphine dan musim panasnya di kota, di kaki gunung, di pantai, dikelilingi manusia. Rasanya seperti berada dalam kereta yang nggak membawa kita ke mana-mana. Menanti di peron stasiun yang nggak punya papan nama. Menyusuri terowongan yang serasa nggak ada ujungnya. Rasanya seperti semua sepi di keramaian, dan semua ramai di kesendirian.

Comments

Post a Comment